環境微生物学研究室ではバイオエアロゾルにふくまれる微生物の種類やその影響について観測・研究しています。

バイオエアロゾルって?

大気中には,真菌および細菌,ウィルス,花粉,動植物の細胞断片などが微粒子となって浮遊している。このように生物に由来する大気粒子を総称して,「バイオエアロゾル」と呼ぶ。特に,真菌と細菌は,ヒト健康や生態系に影響を及ぼすだけでなく,雲形成にも関わる可能性があるため,学術的な関心が高い。

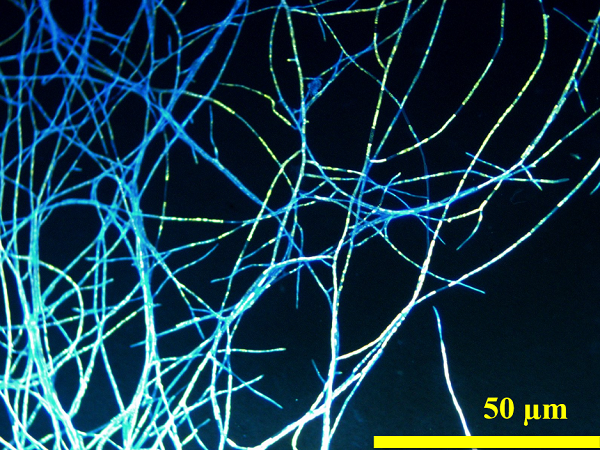

真菌にはカビやキノコ,酵母が分類され,胞子を風送拡散させて生殖域を広げる。そのため,胞子はバイオエアロゾルになりやすい。さらに,地上に沈着した胞子は,環境に適応すれば分裂を繰り返し,糸状の細胞が連なった菌糸体を形成する(図1)。菌糸体の先端は,断片化されると,数μmの粒子になり,バイオエアロゾルとして風送される。キノコの一種であるヤケイロダケ(Bjerkandera

adasta)は,高度1,000m の大気粒子からでも分離培養され,培養株を用いた動物実験の結果,通常の黄砂アレルギーを10 倍に増悪した。よって,黄砂とともに真菌を吸引すると,アレルギーの相乗的な悪化が懸念される。

図1:真菌の顕微鏡写真

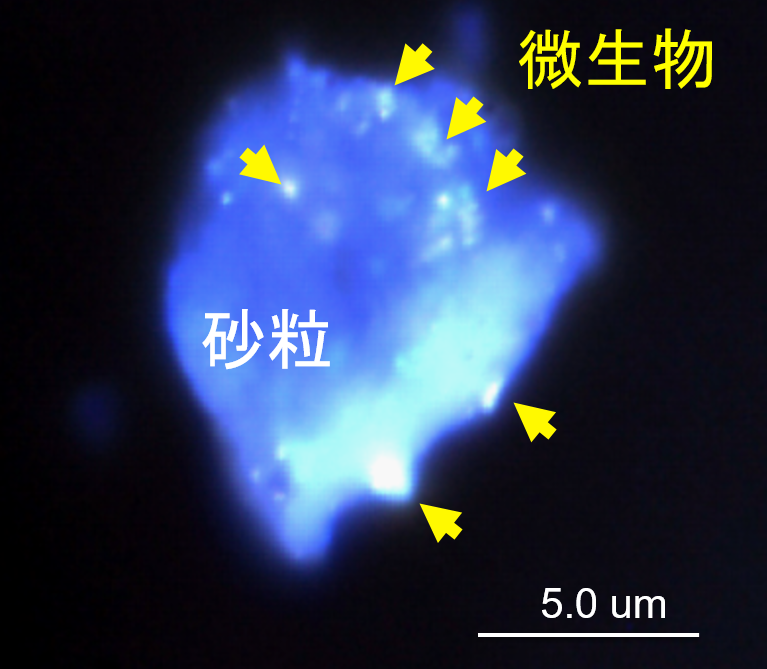

単細胞生物である細菌は,粗大粒子へ付着した状態,あるいは細菌細胞同士の凝集体として大気中を風送される。細菌は鉱物粒子などの粗大粒子に付着あるいは潜り込むことで,乾燥および紫外線,過酷な温度変化などの大気環境ストレスを軽減し,高高度の大気中であっても生命を維持できる。このため,黄砂などの鉱物粒子は,「微生物の空飛ぶ箱船」と言われる(図2)。一方,細菌は,芽胞を形成し,環境ストレスに強い耐性を示す。従って,芽胞を形成するBacillus

属の細菌が大気中で頻繁に検出され,納豆菌(Bacillus subtilis)が高度数千メートルの上空で優占することもある。また,高高度の大気中を数日間漂う細菌群は,雲水に含まれる水分や栄養塩を使って低温下で増殖すると考える研究者もおり,大気中に特有の微生物生態系が存在するかもしれない。大気中を漂う細菌の大部分は非病原菌種であり,病原菌と同種の菌株が単離されても毒性病害は低い場合が殆どであり,健康被害は低いと見なされている。

図2:粗大粒子に付着する微生物

バイオエアロゾルは,雲形成に欠かせない氷晶核や凝結核としてはたらき,雲の性質や降水量の変動に間接的に影響を及ぼしている可能性がある。特に,氷核活性微生物であるPseudomonas

syringae(細菌)やFusarium acuminayum(真菌)は,-20°C でも凍結しない水滴(過冷却水)を,比較的高い温度(-5°C

以上)で氷晶に変換でき,氷雲が生じる一因となり得る。氷核活性微生物の多くは,植物の感染菌であり,形成した氷で植物細胞を壊し,植物体内へと入り込む。枯死した植物から再び大気中へと放出された感染菌は,雲を形成し,雪や雨とともに他の植物へと移動する。氷核活性微生物は,感染主となる植物間を移動するため雲形成能力を進化させてきたと言える。

バイオエアロゾルの健康影響や気象影響を評価するにあたり,大気微生物の動態を定量的に理解する必要がある。真菌と細菌は,耕作地および都市部,森林,砂漠,外洋,沿岸海域,極域などの大気中で測定され,その細胞密度は,場所によって変動するものの,104~106

particles/m3 の程度に収まった。特に,人が密集する都市部において,浮遊細胞数は高くなる傾向にあるのに対し,地表面の微生物数が少ない砂漠や極域では,大気微生物も極端に減少する。一般的に,夏季には,植物表面や土壌から浮遊する微生物の粒子数が増大し,冬季には,植物が落葉あるいは枯死し,地表面を積雪が覆うため,バイオエアロゾル全体が減少する。日変化を見ると,太陽の放射で地表面が温められる早朝には,気塊の上昇とともに粒子が舞い上がり始め,大気中の微生物量も増えるものの,放射による細胞損傷のため,昼あたりをピークに夕方にかけて大気微生物量は減少に転じる。また,降雨のはじめには,雨水が,地表面や植物表面をたたき,付着微生物が大気中へと放出され,バイオエアロゾルは増加しやすい。

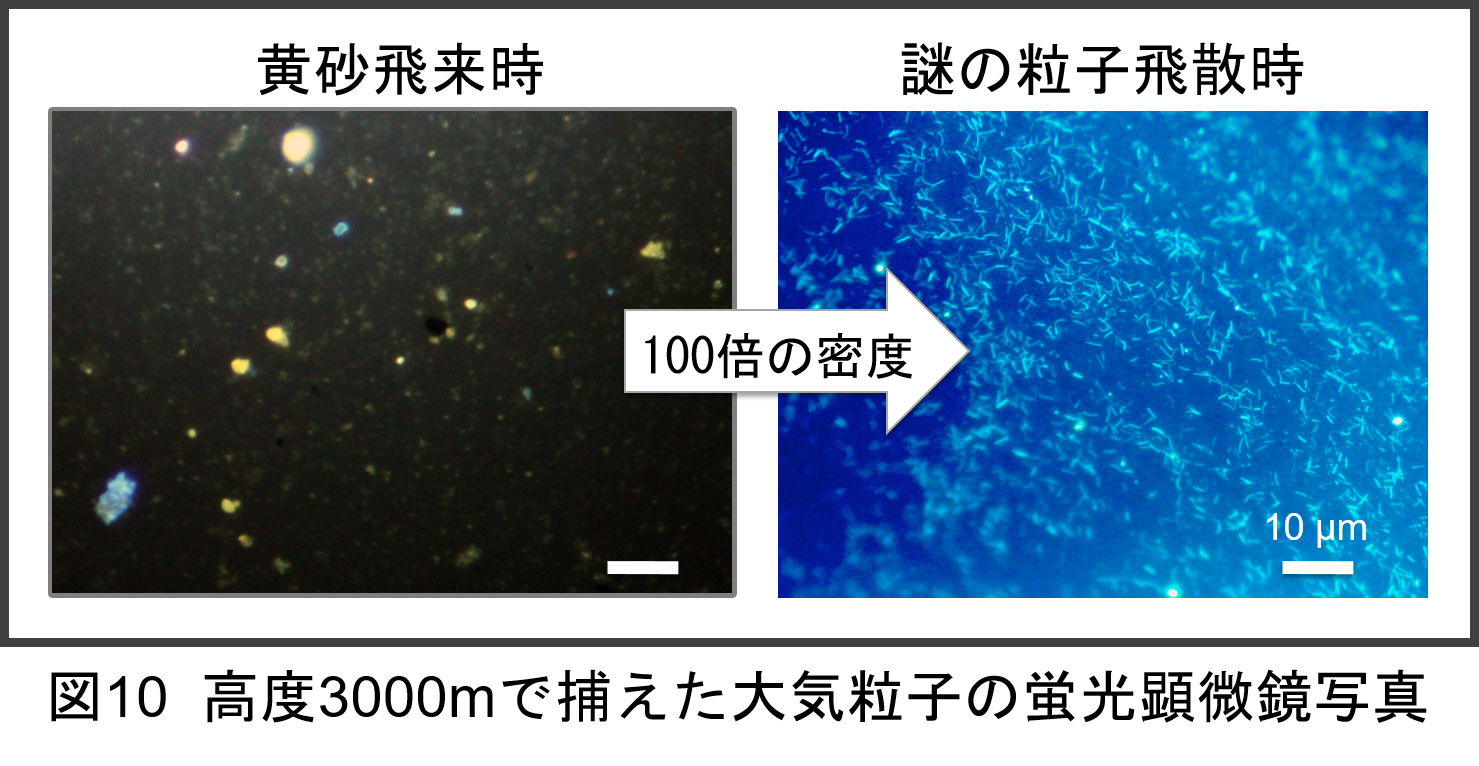

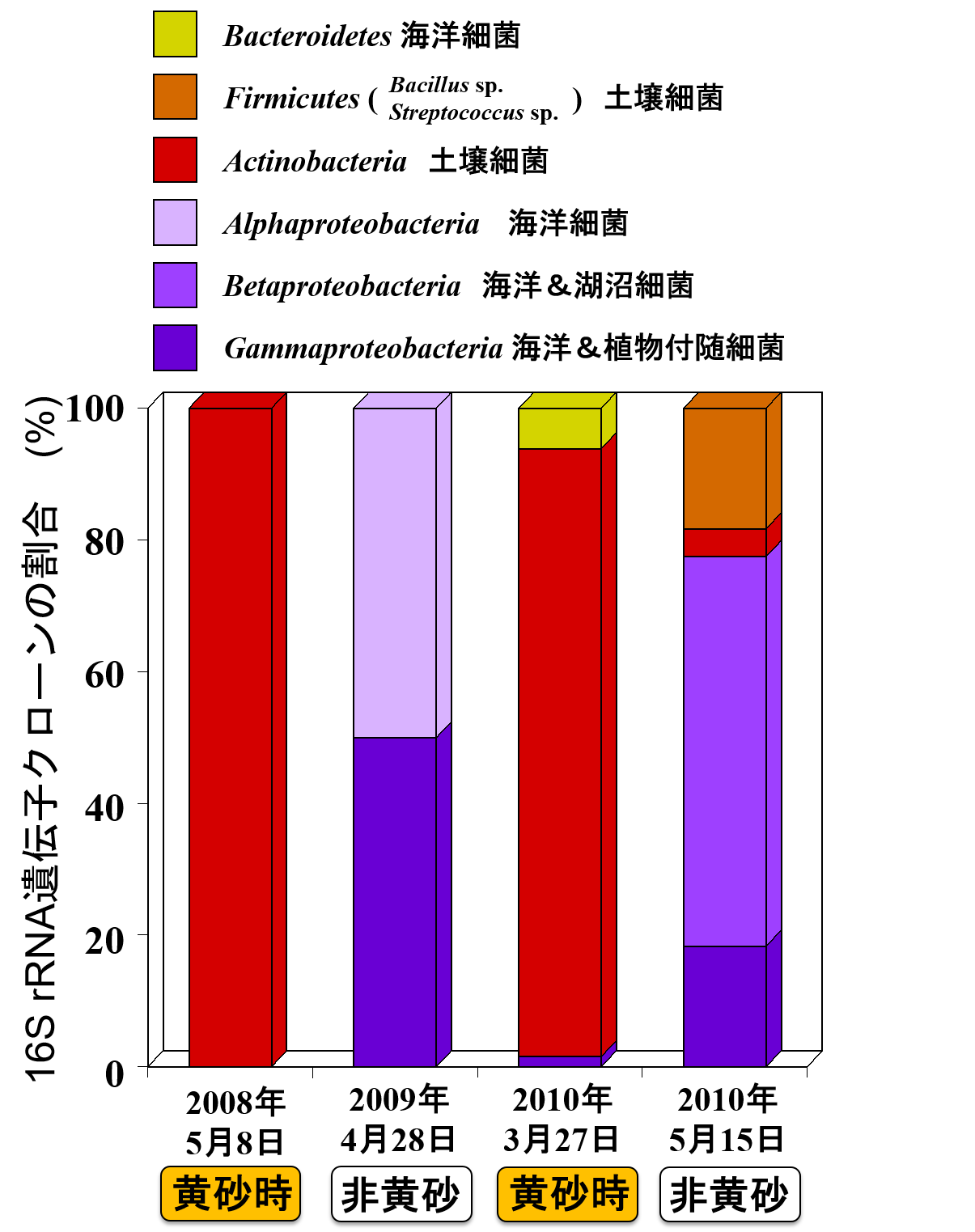

砂漠地帯で生じた砂塵は,一時的に大気粒子を100 倍以上に激増させる。また,この砂塵は,風下の広域で黄砂やアフリカンダストを引き起こし,鉱物粒子とともにバイオエアロゾル量を顕著に増大させ,大気微生物の群集構造をも大きく変える。例えば,黄砂飛来時の日本上空3,000

m では,土壌由来の細菌群が全細菌の90%以上を占めるのに対し,非黄砂時には,日本本土や海洋の影響を受け,植物や海洋に由来する細菌に入れ替わる(図3)。

大気の微生物群集は,土壌や水圏に比べ変化が著しく,数時間で激変することもある。従って,バイオエアロゾルの動態を一般化するのは難しく,これまで述べた知見があらゆる環境に合致するわけでない。しかし,温度・湿度変化,風向風力などの気象条件が,バイオエアロゾルの動態変化に大きな影響を及ぼしているのは確かである。〔牧

輝弥〕

空飛ぶ科学者、空飛ぶ納豆を語る

1. そらなっとう

空にも、微生物は存在するのであろうか?もし居るなら、どのくらいの数が飛んでいるのだろう。この問いに答えるべく、微生物生態学者である私は、大気微生物の研究に取り組んできた。その結果、研究は意外な方向に進展し、高度数千メートルで採取した納豆菌で納豆を作り、売ることとなった。この奇想天外なお話をここに述べたい。

そもそも、先の問を発したのは、微生物学者ではなく、大気物理学者であった。分野違いの研究者の方が、野心的な課題を思いつくようである。微生物生態学において、土壌微生物、海洋微生物、湖沼微生物などの生態を調べる学問領域はあるが、大気微生物を対象とした研究分野(強いて言えば、大気微生物生態学)は見当たらない。実際、上空数千メートルの微生物について報告した学術論文も乏しく、私が研究を始めた頃には、世界中を探しても、片手で数えられるくらいだった。

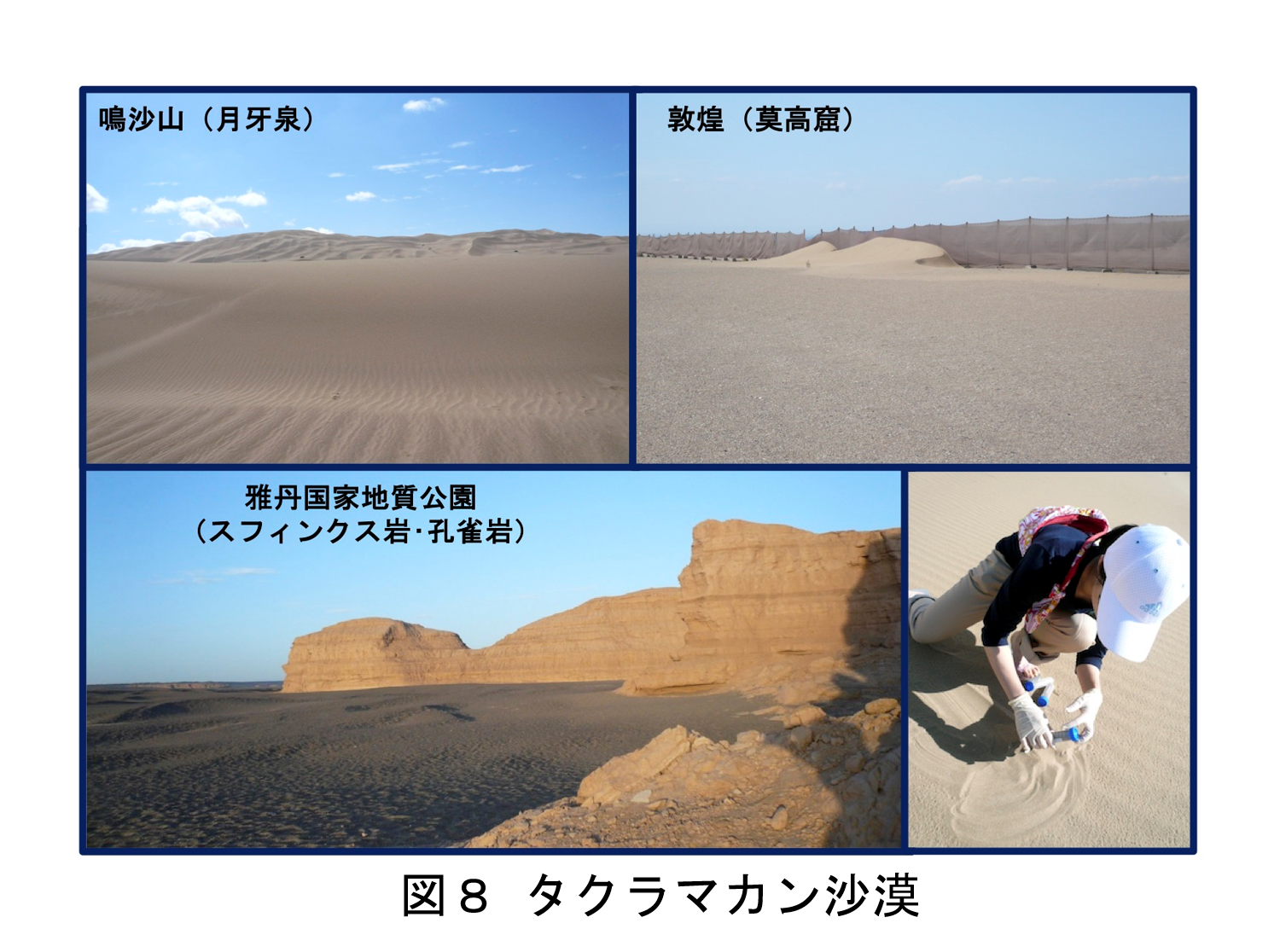

七年前、私は、湖沼の微生物を研究対象とし、石川県河北潟のほとりに、あしげく通っていた。そんな折、「大気中の微生物を調べに、タクラマカン沙漠に行きませんか。」と研究仲間の小林史尚博士(金沢大学自然システム〈現

弘前大学〉)に声をかけられた。小林博士も、その一年ほど前に、大気物理の先生から大気微生物の研究を進められた口で、生物工学の専門の先生である。タクラマカン沙漠にも行きたかったし、何より研究が手薄な大気微生物なので「新発見があるかも」と、野心を抱き、研究の方向転換をはかった。

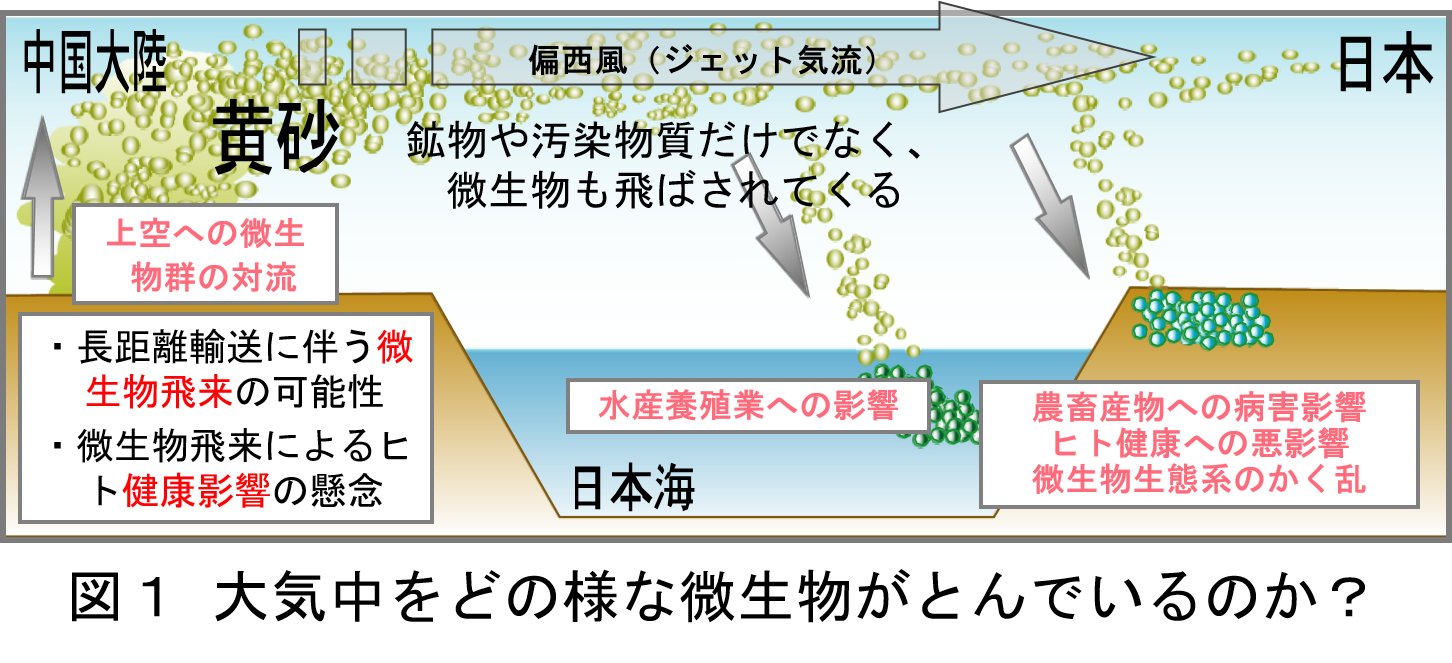

ところで、なぜタクラマカン沙漠にまで行かねばならないのか。中国沙漠地帯から高度数千メートル上空に巻き上がった砂粒子は、偏西風に乗り、アジア一円に運ばれ、黄砂となる(図1)。

この黄砂とともに日本へと長距離輸送される微生物が居るかもしれない。日本上空の高度数千メートルの大気となると、偏西風が卓越するため、大陸由来の微生物が多くなるはずだ。そして、もしかすると、風送された微生物が、ヒト健康に影響を及ぼすかもしれないし、微生物生態系を変動させている可能性がある。まず大気微生物を調べるなら、この長距離輸送細菌が面白そうだし、それには発生源のタクラマカン沙漠で調査する必要があった。

大気微生物学なる学問領域は存在しないものの、当初、大気中であっても、数種類くらい微生物は飛んでいるだろう、と私は楽観視していた。他の微生物学者に訊いても、同意見だっただろう。そうでなければ、タクラマカン沙漠に行くことができるだけで、気軽にこの研究に着手し、無責任に研究費を浪費するわけにいかない。これに対し、意外にも、大気物理学の分野では、大気(特に高高度)に微生物など皆無であり、調べるまでもないと言う意見が多かった。

結果を先に述べると、微生物学者の予想どおり、高度数千メートルの空気からでも、微生物を分離培養できた。兎も角、微生物は生きて空を飛んでいたのだ。ただし、多種多様の微生物が得られるであろうという私の予想に反し、分離される微生物は限られ、多くはバチルスと言う細菌であった。種類によっては、病原性を有して注目されるが(炭疽菌もここに含まれる)、大気試料からよく分離されるのは、人畜無害のバチルス・サブチリス(Bacillus

subtilis)である。環境微生物としてはありふれた細菌であり、土壌や水圏で見つかっても、「ふ〜ん、まぁ、いるよね。」という感じで、軽視される細菌種である。最初は、落胆した。

一方で、バチルス・サブチリスは、人の生活に密着した菌であり、大豆を発酵させる納豆菌も、このグループに含まれる。そこで、試しに、能登半島珠洲市の上空三千メートルで採取したバチルス・サブチリスを使って、納豆を作ってみた。通常の家庭で納豆を作るのは、温度管理などが難しく、一苦労である。これに対し、研究室では、納豆試作は容易く、菌を殺菌する圧力釜で大豆を蒸し、熱々の大豆に納豆菌(この場合、大気微生物)をかけ、温度1度の狂いもなく大豆を醗酵・熟成することができる。すると、醗酵・熟成の段階で、研究室内に納豆の匂いが蔓延し始めるではないか。まさか、大気微生物を使って、納豆ができるとは・・・。

その後、納豆会社に試作納豆を持ち込み、うさんくさがられ、研究者仲間と試食を重ね、学生には試食を拒否されるも、商品化にこぎつけた(図2)。販売にあたっては、大学庶務係や知的財産係など事務部にご尽力いただき、納豆の販売許可を取り付けた。そして産声を上げたのが「そらなっとう」である(図3)。

2. 微生物の空飛ぶ箱船:バイオエアロゾル

高高度の大気環境では、強い紫外線が降りそそぎ、乾燥が厳しいと水分は急速に蒸発し、極寒状態になるとマイナス数十度もありえる。こんな過酷な環境でも、納豆菌は生き抜いていたのだ。納豆菌は、通常、ソーセージ型の棹状細胞で増殖するが、周辺環境が悪化すると増殖をやめ、球形細胞の「芽胞」を形成する。芽胞は、熱湯に入れて、長時間の乾燥に晒しても、生命力を失うことなく、環境が良くなるまで耐えうる納豆菌の仮の姿である。従って、芽胞の状態でなら、過酷な大気環境であっても、生きながらえる確率が増す。

しかし、芽胞であっても、生存率が高まるだけで、単細胞の微生物にとって、大気環境が過酷であることに変わりない。単細胞、すなわち細胞一つで大気環境に晒される、乾燥によって簡単に干からび、紫外線で細胞が破壊されれば生命の終焉を迎える。

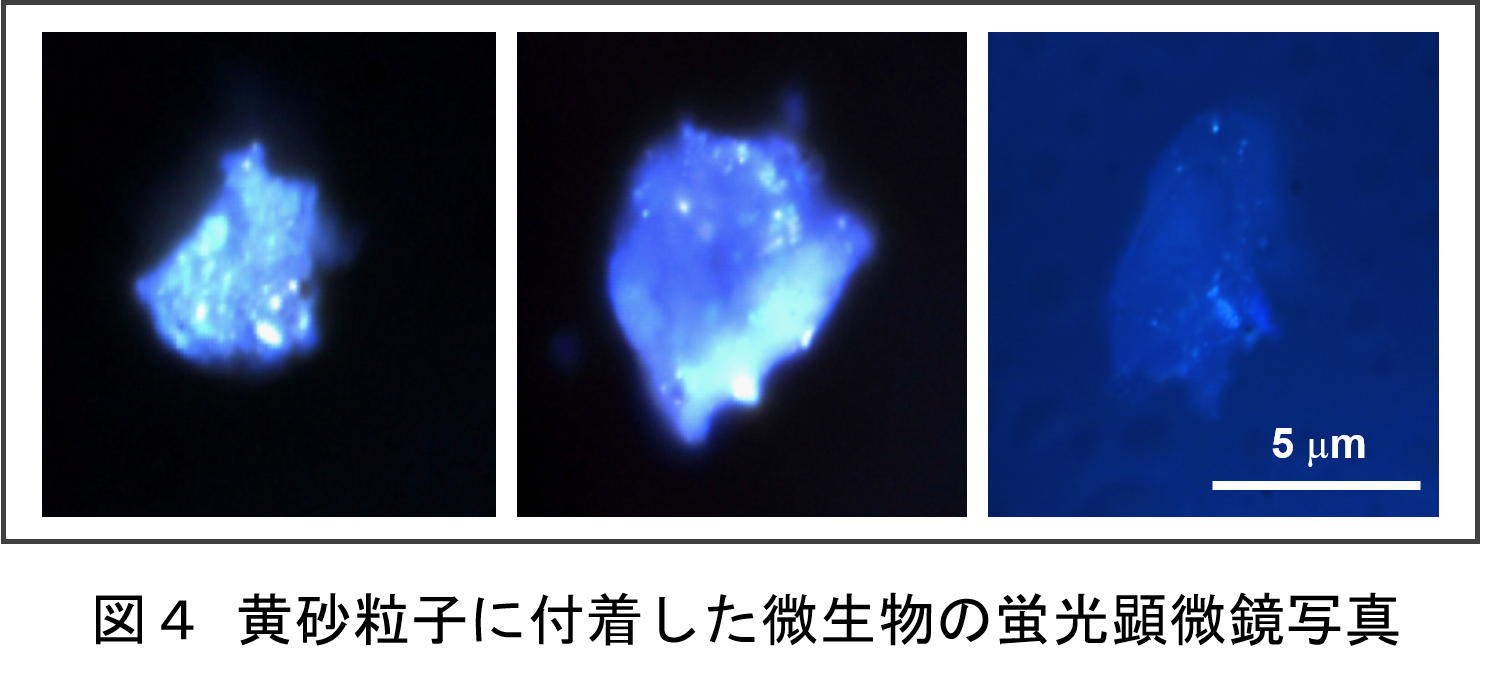

温度変化も、堆積の小さな単細胞には、大きな影響を及ぼし、命を脅かす。それならば、より大きな粒子に付着して飛べば、どうであろう。大きな粒子が、日陰となり、水分の蒸発を防ぎ、温度変化を緩和する乗り物になるはずだ。実際、黄砂などの大きな鉱物粒子に付着する微生物が、高度数千メートルの大気粒子に含まれて観察されている(図4)

ノアの方舟になぞらえ、黄砂などの大型の粒子は、「微生物の空飛ぶ箱船」と表現されることもある。それなら、複数の細胞が群れて集まり、一つの大きな粒子になって、大型粒子に付着するのと同様の効果が期待できる。こちらも実例があり、微生物同士が集まったバイオフィルムと言われる断片粒子が、大気中から見つかることも多い。

微生物以外にも、ウイルス、および花粉、動植物の細胞断片なども、大気粒子として着目されるようになってきた。このように生物に由来する粒子を総称して、「バイオエアロゾル」と呼ぶ。先述のとおり、微生物学分野では、まだまだ大気微生物の研究は下火だが、気象学では、二十一世紀に入って、バイオエアロゾルが学術的に認知され、一研究分野を築きつつある。そして、日本のみならず、アジアや欧米でも、大気微生物を標的とした大気観測が盛んになされるようになり、バイオエアロゾル研究は開拓時代に突入した。

3. 微生物学者も空を飛ぶ時代

大気を浮遊する微生物を研究するには、当たり前だが、大気粒子を捕集する必要がある。地上の大気なら、自動車で現地に出向き、エアポンプで空気中の粒子を吸引すればいいが、高度数千メートルの大気となると、採取する難易度が格段にあがる。中世ヨーロッパでは、物理学者のゲーリュサックが、熱気球を使って高度七千メートルで調査研究(冒険?)を実施し、大気成分の解明や大気圧の定式化に成功した。しかし、微生物学の創始者であるコッホもパスツールも空を飛ぶことは無かった。現代では、微生物学者が、大気物理学の研究グループと組み、学問領域を越え、空の微生物を研究する時代になっている。空には、偉大な先人たちが気づかなかった科学の空白地帯が、広がっているのだ。

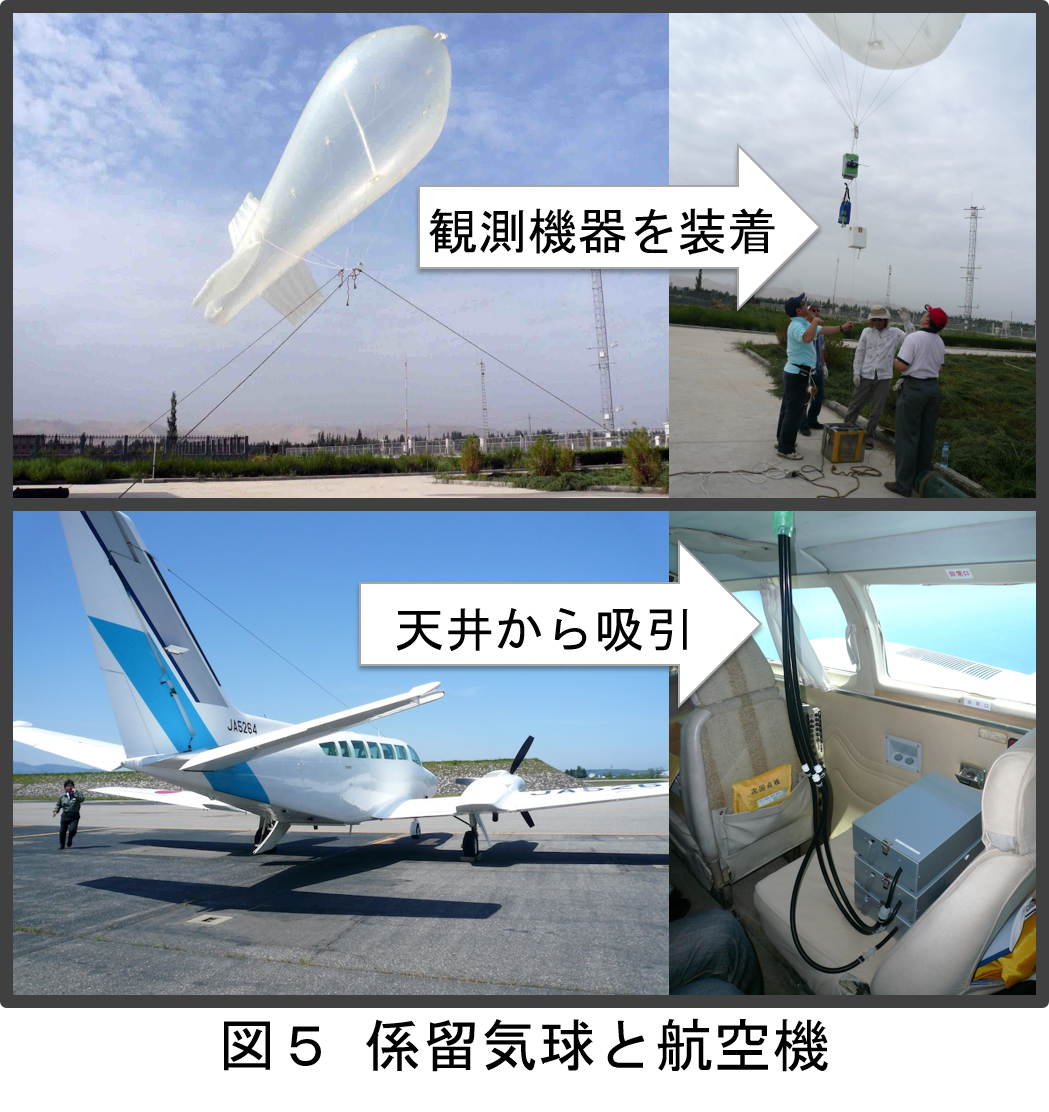

私の研究グループは、飛行機や係留気球を使って、上空数千メートルの大気を直接捕集し、その試料に含まれる微生物を調べている(図5)。簡単に述べたが、バイオエアロゾルの捕集は新しい試みであり、克服すべき問題も多く、風で一瞬にして流される大気微生物の動態は複雑怪奇であり、頭を悩ませる。そのため、複数の専門分野の研究者が集い、文字通り学際的に取り組む必要がある。

当初、既存の気象観測技術を、微生物のサンプリング用に改良する必要があった。これには、先述の小林博士が、生物工学の工学的センスを活かして取り組み、サンプリング装置の開発、係留気球の設計・調達から飛行機の改造までをやり遂げた。さらに、中国大陸から風送される大気粒子を捕集するには、上空に偏西風(沙漠からの空気が移入していれば、良好)が卓越し、かつ地上では穏やかな天気がよい。気象物理学者の気鋭である松木篤博士(金沢大学自然システム)が、気象状態や天候を予測し、「サンプリング始め!」の号令を出す。調査後のアフターケアも万全で、緯度経度、観測高度、気温(温位)、湿度、粒子・粒径の分布などの気象・環境データをとりまとめて、共同研究者にいち早く配信してくれる。

生物学専門の柿川真紀子博士(金沢大学電気システム)は、大気微生物を無菌的に採取できるようサンプリング・システムを管理・監修し、採取する試料を、作業者あるいは実験機器の汚れから守ってくれている。また、昨今、遺伝子の解析技術が革新され、大気微生物から得られる膨大なDNAの配列データを緻密に解析するのも、柿川博士の役割である。筆者である牧は、微生物生態学を専門とし、大気試料から微生物を分離培養し、その生理生態を解明する役割を担う。その一環で、「そらなっとう」を製造する運びとなった。

そして、本グループを総括されるのが、大気物理学および黄砂研究の第一人者である岩坂泰信博士(滋賀県立大学理事)であり、既にご自身の専門領域を踏み抜き、バイオエアロゾル学の大家になられつつある。岩坂博士は、名古屋大学を定年退職された後、金沢大学に赴任され、我々をバイオエアロゾル研究に導いてくださった。そして、大気観測のノウハウだけでなく、研究費のマル秘獲得法や受けの良い学術論文の書き方なども教授いただいている。「そらなっとう」販売の折には、現実は小説よりも奇なりとばかりに、応援くださった。いわば、金沢大学のバイオエアロゾル研究会は、「小説岩坂学校」でもある。

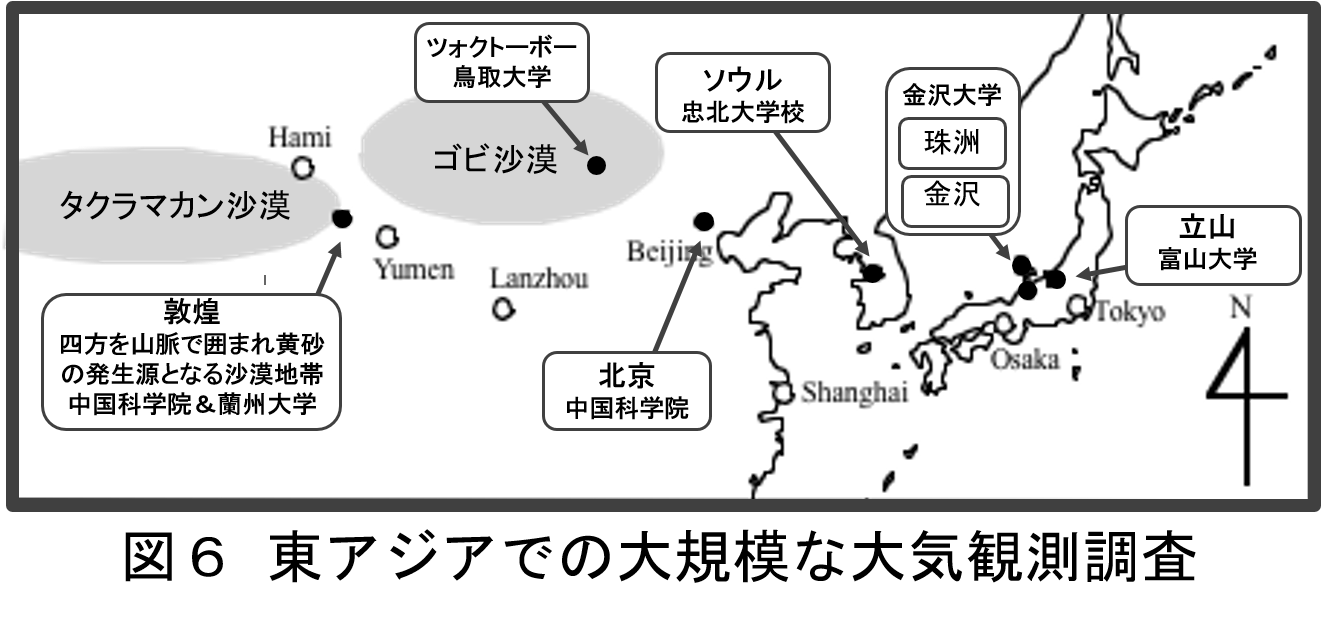

4. 東アジア大気観測ネットワーク

中国大陸から日本へと長距離輸送される微生物を研究するには、日本のみならず、黄砂発生源の中国やその中継地点である韓国に出向いて、大気観測調査を展開する必要があり、各国での研究者の協力が不可欠となる。現在、中国では、中国科学院の石廣玉院士(中国では教授の上位職)と陳彬博士に、現地観測調査を手伝っていただき、韓国では、忠北大学校の金亮勲博士、洪天祥博士と協力体制にある。政治の世界では、日本は、韓国や中国と仲が悪いのに対して、我々の研究では、日中韓で協力し、調査では寝食を共にし、三国の共同研究者は、「良き友人関係」にあると言っていい。研究では、発想やアイデアの独創性も重要であるが、我々にとって、日中韓のネットワークが強みの一つとなっている(図6)。

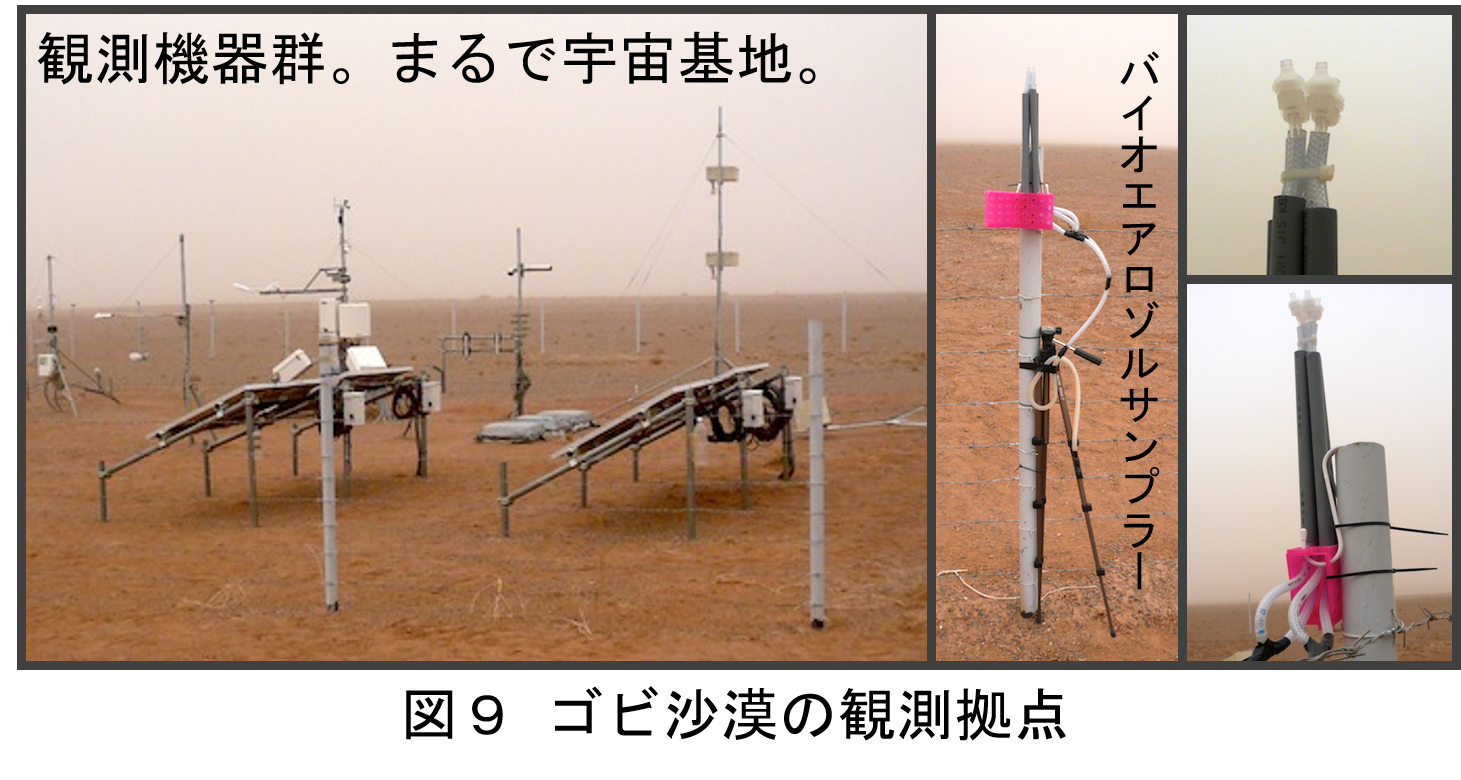

現在、中国沙漠地帯で発生した黄砂を、順に、中国北京、韓国ソウル、日本珠洲と金沢で採取する、同一黄砂現象を狙った調査を進めている。もちろん解決すべき課題はある。例えば、気象学系の研究者が主である中国と韓国では、微生物の取り扱いに馴染みがない。そこで、微生物用のサンプリング装置を簡便にし、万人に操作がしやすいように改良した。また、日本では、航空機および係留気球などで観測を実施するも、中国大陸からやってきた大気塊が、予想より高すぎ、あるいは北や南にそれると、日本では空振りに終わる。この問題を解決するには、繰り返し調査を実施するしかない。なので、及第点の調査は、5回に1回くらいとなる。

中国沙漠地帯には、我々が出向き観測拠点を設け、大気観測を敢行する。今のところ、タクラマカン沙漠の中国敦煌市、ゴビ沙漠のモンゴル・ツォクトーボーに拠点がある。敦煌市では、敦煌気象局を利用し、実験室を確保することで、観測気球の組み立てから、採取した微生物の取り扱いまでできる(図7)。また、気象局の職員も協力的で、気球に入れる水素ガスの調達、気象データの提供などでお世話になっている。なお、敦煌の観測拠点を設立するにあたっては、岩坂博士と石博士のご尽力によるとことが大きく、大気オゾンなどの観測調査で、二十年以上の歳月をかけて整備されてきた。我々にとっては、研究遺産と言っても良い。大掛かりな大気観測の拠点とは、一朝一夕で突如と出来上がるわけでなく、下見を重ね、現地の人たちと交流を深め、時に交渉して要望を理解してもらい、地道に築き上げるものである。敦煌に赴くと、この苦労を常々感じさせられる。

モンゴル・ツォクトーボーも例外ではない。こちらは、鳥取大学の乾燥地研究センターが所有する拠点で、同大学の黒崎博士がおもに立ち上げに汗を流された(図8)。この拠点は、モンゴルの空港(ウランバートル)から五百キロケートル南に位置し、車で片道十時間はかかる。道中、舗装されていない箇所もあり、時に道路を羊の群れが横切り、出向くだけで冒険だ。黒崎博士はじめ鳥取大学のメンバーは、長い道のりを繰り返し往復しながら、大型観測機器を運び込み、観光客など寄りつかない沙漠で宿泊場所を確保し、やはり数年がかりで、一大観測拠点に仕上げてきた。鳥取大学との共同研究のお陰で、私は、ツォクトーボーに出向き、砂塵舞うゴビ沙漠の真ん中で、微生物のサンプリングに取り組めているのである。

東アジアでは、日中韓の協力体制のもと、モンゴルも加え、大気観測ネットワークが確立された。あとは、偏西風で運ばれるバイオエアロゾルを重点的に調査するだけである。これから、どのようなサンプリングが展開し、どのような研究成果が得られるのだろうか。答えは西風の中にある。

5. 空の微生物の小さな世界

大気中を運ばれる微生物と言うと、病原菌の空気感染やアレルギー性の微生物など、負のイメージが強い。研究費を調達するにも、風送される微生物の健康影響を話題にした方が、文部科学省や環境省の助成が認められやすい。ただ、我々の研究で判ってきた成果だが、風送されている微生物の内、病害や健康被害を引き起こす種は限られており、人畜無害の微生物が多くを占める。場合によっては、納豆菌のような美味しい細菌も飛んでおり、拍子抜けするくらいだ。

ところで、微生物は、大気中を浮遊して得するのだろうか?先述の通り、大気環境は、微生物細胞にストレスを与え、生命を危険に晒すくらいなので、地上に留まっていた方が得策のように思える。しかし、あえて危険を冒すのは、生息域を拡大するためだろう。風送された先である種の微生物が増殖すれば、元の場所で仲間が絶滅しても、種の存続につながる。空気感染する病原菌は、新しい宿主に感染して、もとの宿主が死滅するリスクを回避する。人畜無害の菌であっても、なるべく広域に分布し、生き残る仲間を増やした方が良策である。世界中のあらゆる環境に生息する種は、コスモポリンタン種と呼ばれる。これらの種は、風送で拡散したと見なされ、地球全体が溶岩になって溶けない限り、絶滅しないだろう。余談だが、コスモポリンタン種は、宇宙にも放出されている可能性があり、もしそうなら、宇宙空間が収束するまで生き残るかもしれない。兎も角、微生物が風送されるのは生存戦略なのだ。

一方、バイオエアロゾルは、雲を作る核(氷晶核)として働き、気候変動にも寄与していると真剣に考えられるようになってきた。その細菌種の代表格であるシュードモナス・シリンジは、大気中で周りに水分が多いと、通常よりも高い温度で氷粒を作り(通常マイナス十五度のところマイナス二度くらいで凍らせる)、雲をつくり、降雪とともに地上へと下降する。地上では、植物表面に付着し、再び氷粒をつくることで、植物表面を傷つけ体内へ入りこむ。植物体内で暫く生活した後、植物の状態が悪くなると、宿主を捨て、風の吹くまま大気中へと舞い上がり、子孫を残す。

昨年の春に高度三千メートルで採取した大気試料を解析したところ、針状の微生物らしき粒子が高密度で検出された。大気中に粒子が濃くなっても(黄砂などで)、通常、密度は一立米あたり10の7ないし8乗個であるが、この針状粒子は、その100倍の異常な高密度を呈した(図9)。では、この大気試料から分離培養される微生物はと言うと、真菌であるカビばかりであった。顕微鏡を覗いても、糸状の長い細胞が複数絡み合った毛玉のようなカビ特有の様相を示し、針状の細胞は観られなかった。

そこで、今度は、カビの培養をスプレーで噴霧して、大気中と近い粒子状態(エアロゾル)にして観察してみた。すると、針状の粒子が見られるではないか。恐らく、糸状細胞のカビは、風送されると崩れて針状になるのだ。こんな空気を吸引すれば、鼻の中は、カビの針状細胞だらけになってしまう。花粉症は認知されているが、これなら真菌(カビ)症があってもおかしくない。我々は、気付いていないだけだろう。この針状細胞は、カビが大気中で生息するための生活史の一部かもしれず、このカビの生存戦略には大気環境が密に組み込まれている可能性がある。

大気環境には、微生物に関わる現象が潜在的にまだまだ存在し、我々が認知していないだけかもしれない。そして、大気環境にも微生物生態系があり、大気は彼らの生活の場になっている可能性もある。雲の中で微生物が増殖していると考える学者もいる。異端視されているが、あり得ない話しではない。目に見えずとも、大気中にも微生物の生きる世界があり、小さな微生物が頭上で大きな生態系を育んでいると考えると、頭のあたりがむずむずしてくる。我々一同は、大気微生物が関わる新たな現象の発見を目指し、バイオエアロゾル学の発展を夢見て、これからも空を飛び続けたい。