4月20日

【質問1】提出課題の〆切は本当はいつですか?

出された日(火曜日)の翌日正午です。遅れた場合、点数が半分になります。

【質問2】座席は自由にはできないんですか?

すみません…大人の事情で、現在対面授業の座席指定が義務付けられています。クソめんどくせぇのでこちらもやりたくないのですが… ちょっとだけ我慢してください。

【質問3】事前テストのスコアって成績に関係しますか?

事前テストはスコアに関わらず、出した人に一律加点します。遅れた人は微々たるもんですが減点してます。

【質問4】教科書の章末問題の解答が分かりにくいです。正解を教えてください。

いわゆる“正解”にこだわる勉強の仕方をやめましょう。。。本当に意味のない行為です。正解を模索する“自分なり考え方”を見つけるために勉強・演習をしているんだと思います。誰かの方法(正解法)じゃなくて、自分なりの方法論を見つけることの方がずっと大切だと思います。でも、まぁ…考えても分からなかったら質問に来てください。

【質問5】対面でも有機化学の時のようなグループワークをやりますか?

座席指定と同じ理由で、対面では出来そうにないです。でも、常識の範囲内で情報交換・コミュニケーションを取りながら授業を受けてくれてOKです! うるさくても怒りません。

【質問6】課題の「質問」を聞き逃したときのために、質問内容をGoogle Classroomでも公開してほしい。

たぶん、授業中に言って…そのあと覚えてないので、友達に聞いてください。授業中に言ったのと違う質問に全員が答えてても、気付かないかもしれません。こんど試してみて下さい。

【質問7】有機化学を受けてなかったんですが、大丈夫でしょうか?

逆に聞くけど、去年受けた他の科目で、「理解した!今も説明できる・使える」って知識ありますか?

ほら、受けてないのと一緒でしょ? 去年、有機化学を受けた人でも「理解した(説明できる)」人はほんの一握りです。なので、最初は復習します。

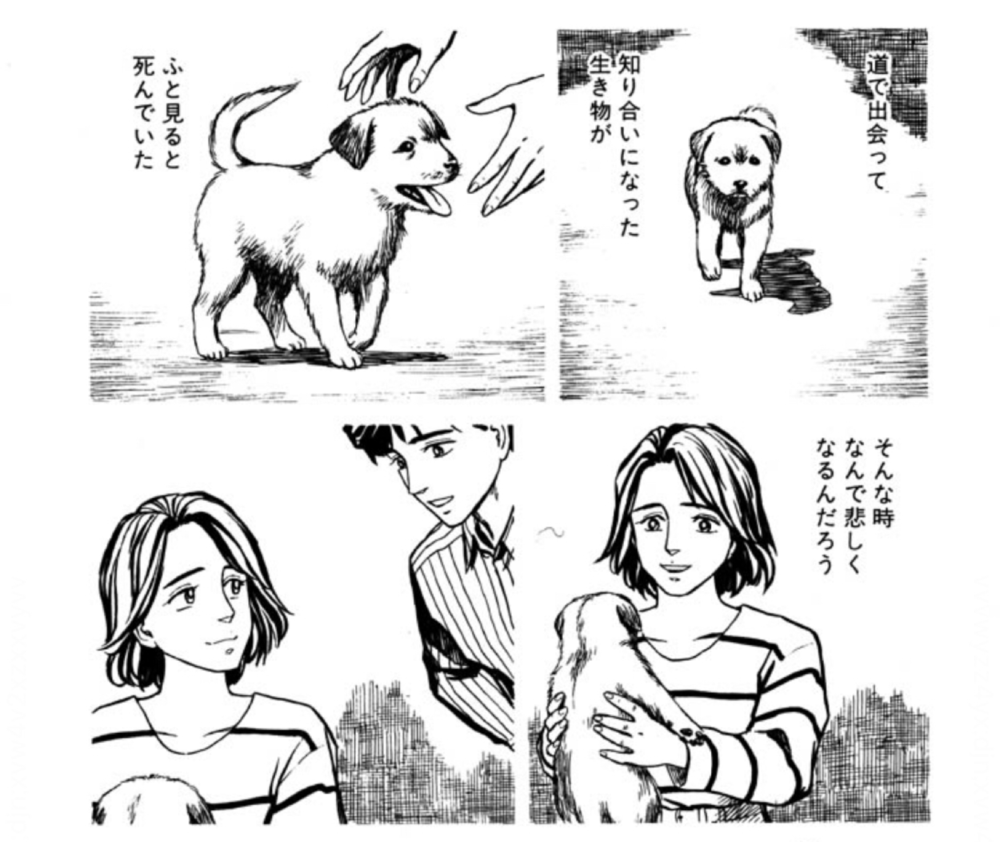

【質問8】アカデミックシアターの漫画って…

確か、借りれます!いつオンライン授業になるかわからないのに、利用しないなんて…馬鹿ですか?ジャンルとか好きな作品を教えてくれたら、いつでもオススメを紹介します。

【質問9】小テストは1発勝負で再テストはないんですか?

再テストはありません。あと、各小テストの中に特定の問題を間違うだけで0点になる箇所が存在します。

4月21日

【質問10】授業中にカメラのシャッター音がするのは気が引けるのですが、大丈夫ですか?

カメラのシャッター音もそうですが、教室がざわついてても全然気にならないので大丈夫です。それより他の学生が写真に写らないように気を遣ってください。

【質問11】黄色チョークで書かれた文字が読みにくかったです。

けっこう言われます。書くときに配慮してるつもりでこれなんで、たぶん改善はできないでしょう。読みにくかったら勇気を出して言ってください。

【質問12】授業を受けるか迷ってる人は単位を落とすって本当ですか?単位が取れるか不安です。

ぃぇ…「迷ってるから落とす」って言ったのではなくて、本当に言いたかったのは「単位を取る」のをモチベーションに授業を受けても時間の無駄なんじゃない?ってことです。

さらに、言うなら…単位が簡単に取れる授業って、すでにある程度知ってる内容だったり、そもそも理解度を厳密に測らない科目だろうから:単位取得に適度な難易度がある方が授業料を払う意味があるような…。 全く知らなかったり、イメージできてない内容を理解して、使うためには、相応の負荷がかかるもんだと思うけど…どうかな?

【質問13】大学コンソーシアム大阪はオススメなのか?

ぃゃ、オススメしたわけでは…(他の先生から怒られそうだし)。先生によっては、学科外の授業で専門単位を取ることを疑問視する人がいるんで、そこは忘れないように! ただ、「単位を集める」だけのために勉強してる人には、学科専門でもコンソ専門でも大差ないので、自分で選択するべきだと思います。当然、コンソの授業で興味があるモノがあるなら、受けるべきだと思います。

【質問14】有機化学Slackを抜けてしまったせいで入れません。

連絡を貰い次第、アクティブに戻します。試してみて下さい。

4月27日

【質問15】何曜日の何限目なら空いていますか?(オフィスアワーが聞きたいんだよね?)

基礎ゼミ、生物有機化学、化学実験の時間帯以外なら基本的に島本講師室にいます。もし居なかったら、分子機能制御研究室(実験室)の方も行ってください。4年生の先輩もそこにいるので質問可能です。

【質問16】小テストは1~3が毎回ランダムに出されますか?

毎回ランダムなので、毎回3つの準備をしてください。小テストに危機感を覚えてる人が居ましたが…そのこと自体に危機感を覚えてほしいものです。このくらいの基礎情報を「使えるようにする」ことに面倒臭さやモチベーションの低下を示す人は、将来どの程度のことをできるようになりたいんでしょうね。興味や関心の幅は、知識量にある程度依存します。今後の大学生活を豊かにするためにも基礎知識を定着させるのは大切ですよ。1年後に研究室紹介を聞いて、「全く意味不明…そもそも言語がわからない(°-°)と、いうわけで先生の雰囲気で研究室を選びま~す」では、悲しすぎませんか?

【質問17】授業を受ける意味はないって本当ですか?

本当です。無条件にあなたの味方なご両親や聖職者の先生方は「授業を受けなさい!」と言ってくれるかもしれません。ですが…我々がその意味を理解するのは、10年後とかに不甲斐ない自分が露呈したり、周りの“意味を見出してやってきたヤツ”との違いに愕然としたときです。自分で何も考えず、意味を見出そうとせず、ただ聞き流す情報に何の意味があるのか?ないでしょ? それだったら、アカデミックシアターで本や漫画や映画を見て、自分で何かに気付く方がずっと意味があります。5年後、10年後の自分の言葉は…本当に残念ですが、今の自分には届かないんですよね。

【質問18】ノートを事前に映し出されても、写すのが大変です。

写真やスクリーンショットで撮ってください。ただし、ネットには拡散しないようにお願いします。あと、字が薄い、読みにくいって指摘もあったんですが、申し訳ないんですが我慢してください。

【質問19】おすすめの漫画を教えてください。

昨年の生物有機化学のときは、担任の学生だったこともあり、良くも悪くも僕の性質を把握してる人ばかりだったので、半分以上雑談に使っちゃってました。だから、漫画やアニメ・映画の紹介を沢山したんですが…。 今年は、良くも悪くも僕を知らない人ばかりだろうし、有機化学も受けてない人が多いので授業の割合が多くなると思います(そもそも対面だったら絶対に紹介なんてするヒマないので)。

というわけで、去年紹介した作品をここに出しときます! 昨年の生物有機化学は、毎回の授業内容に無理やりテーマをつけて、そのテーマにかすりそうなものを紹介していました。ひまつぶしにATで探してみて下さい。

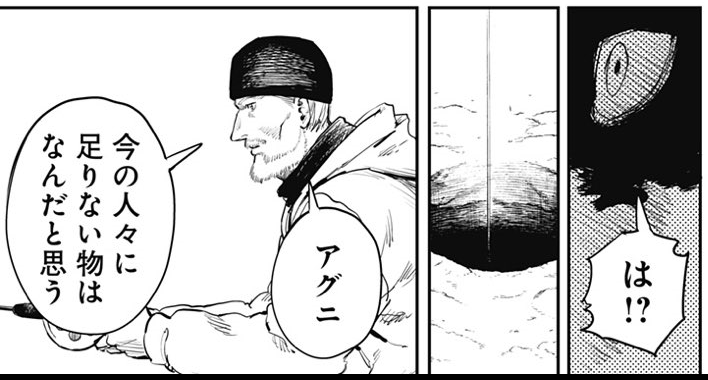

◆「人間について考える」|寄生獣(岩明均)A|不滅のあなたへ(大今良時)A|懲役339年(伊勢ともか)|鋼の錬金術師(荒川弘)|新世界より(貴志祐介×及川徹)A

◆「常識にとらわれない」|百万畳ラビリンス(たかみち)|One Outs(甲斐谷忍)

◆「見えないのに見える」|BLUE GIANT(石塚真一)|のだめカンタービレ(二ノ宮知子)|四月は君の嘘(新川直司)|ピアノの森(一色まこと)

◆「生き方のヒント」|スピリットサークル(水上悟志)|君のナイフ(小手川ゆあ)|死刑囚042(小手川ゆあ)|死役所(あずみきし)|ヒル(今井大輔)|ペット(三宅乱丈)A|One

Outs(甲斐谷忍)|鈴木先生(武富健治)|暗殺教室(松井優征)

◆「究極の選択」|自殺島(森恒二)|サバイバル(さいとうたかを)*|日本沈没(一色登希彦×小松左京)*|ファイアパンチ(藤本タツキ)*

◆「かっこいい大人」|GGG(小山宙哉)|ONE PIECE(尾田栄一郎 )|め組の大吾(曽田正人)|天地明察(槇えびし×沖方丁)|レイリ(室井大資×岩明均)|ヘウレーカ(岩明均)|ヒストリエ(岩明均)|俺物語!!(河原和音×アルコ)|青の祓魔師(加藤和恵)|惑星のさみだれ(水上悟志)*|ブラックナイトパレード(中村光)*

※A:アニメも紹介したかも。

※*:アカデミックシアター(AT)にないモノ。あったら教えて!

メモに残ってたのが上記です。その他、映画もいくつか紹介したかな。有機化学の時にスピリットサークルや青の祓魔師は紹介してましたが、読んでくれた人も居たみたいで、どうやら共感してくれたようです。他にも、Twitterを見つけ出してくれた人もいるようで…そっちにも漫画・アニメ・ドラマ・映画の紹介(短文なので紹介になってないけど)を定期的に挙げています。

【質問20】おすすめの本(漫画以外)を教えてください。

すみません…。本は読みません。好きな漫画やアニメで、原作が本なものだと:「十二国記」「精霊の守り人」「獣の奏者」「屍鬼」「新世界より」「天地明察」「アルスラーン戦記」「ロードス島戦記」「銀河英雄伝説」とかでしょうか。

【質問21】来年3年生の研究室配属はどうなりますか?

研究室配属をどういう風にやるかというのは、担任の先生によります。今の2年生の場合は辻内先生と大塚先生の方針に従うことになるでしょう。今の3年生は、僕が面白半分でめちゃくちゃな課題やスケジュールを押し付けてるので、きっとかなり困ってるはずです。先輩がいる人は聞いてみたら良いと思います。

【質問22】化学の苦手意識がどうしても拭えません。記号の集まりにしか見えないです。

結構そういう人多いみたいですね。けど、そもそも我々もみんな最初は記号です。教員にとって学生は、最初は「学籍番号」とか「珍しい名前」とかいう記号の存在でしかないです。ちゃんとわかろうと思ったら、一人一人個別に認識し、対話し、情報収集し、何かと関連付けなければいけません。

それと一緒では? 化学などの記号が個性を持つ(複数の情報を持つ)タイプの勉強が苦手な人は、基礎知識があいまいだったり、関連付けが苦手だったり(あと、経験・知識不足も関連付けが苦手になる要因)するんじゃないでしょうか? 普段から色んなことを見たり、考えたり、結びつける意識をしていった方が良いですよ。まだ、人生始まったばかりだし~

5月2日

【質問23】インターンシップって(2年生の内から)行った方が良いんですか?

悩んでるなら行った方が良いんじゃない? 95%以上の大概のやつらが、悩んで色々調べるところまでして(“調べてる”というかヤラナイ理由を探してる?w)、結局行動に移しません。んで、いざ周りがやりだしたときに焦って、後悔するwwwお前だよwwwwwww 行動に移した時点で(たとえインターンシップに通らなかったとしても)、5%の少数派になれるってことです。

去年もエントリーは半ば強制だったけど、実際最終までやったのが15%くらいで、実際に行ってたのは2~3名でした。夏にダメだった人は、冬のやつで結構通ってたかな。Zoomインターンシップが多かったしね。でも、どうせ行くなら、夏の対面のやつに参加した方が良いです。

5月11日

【質問24】授業中の挙手(手の上げ下げ)ってやった方が良いですか? ※意外とみんな気になってるようです…。特に、どのくらいチェックしてるのか気になっていたり、挙手反応しない人に対する島本の扱いが冷たいと感じている人も居るようです。

初回の授業でも言いましたが、「自由」です。どのくらいの比率でわかってるのかを測ったり、もう一度説明した方が良いかを聞くためにやってます。対面の時は、表情や反応を見ながらできるんですがオンラインだと表情は見れないですから。

大人数に対するZoom発信の場合、(受けてる側が考えてる以上に)学生を把握できてません。個別で認識するなんて、ほぼ無理です。反応がない人に関しては…限りなく「いない」という認識に近くなっています。いない人を心配することはあっても、攻撃することはないので(それ以前に僕が誰に対しても攻撃的な発言をしてるイメージを持ってる人も居るようですが)… 反応がない人への忠告で「冷たく(ネガティブ)」感じることがあったとしたら…それは「反応した方が良いのかも」という勝手な罪悪感なのかもしれないですね。

まぁ、気にするなってことです!

【質問25】アミノ酸の覚え方とかありますか?

語呂合わせとかは知らないです。分類のところは、まず数で区切って覚えたら良いんじゃないですか? 疎水性9/極性11;酸性2;中性6;塩基性3(多分合ってるよね?)んで、少ない奴から覚えていって、一番多い(疎水性)のは、それ以外って感じで。

どんな問題もまず全体像(数や範囲)を把握してから、特徴的なところから覚えていけばいいのでは?

【質問26】テストに向け、勉強すべきページを明確に示してほしい。

(1)小テストを暗記し、使える状態にする。(2)初回授業で伝えた範囲の「章末問題」の説明に該当するページ。以上になります。理解に要するページ数は個人によると思うので、章末問題を見てみて、教科書を遡って読めばいいんじゃないでしょうか? 教科書が分かりにくいときに、フレッシュマン(演習書)の方が分かりやすいこともあります。

【質問27】興味を持ってくれてる質問「島本研の研究内容ってどんなの?」「学生時代どんな感じの学生でしたか?」とか…

社交辞令かと思いますが…興味を持っていただいてありがとうございます!ここでは恥ずかしすぎるので回答しませんが、本当に興味があれば研究室のWEBサイトや直接質問しにきてください。

前に授業でも言ったかもしれませんが、そろそろ研究室などに興味を持っておいた方が良いでしょう。 実際には今年の後期ぐらいから調べ始めるとは思うのですが…まずは、なんとなく「この先生なにやってるんだろう?」と思ったら、大学のWEBサイトや研究室のWEBサイトを見ると良いでしょう。何に対してでも、「不思議に思う(考える)習慣」、次に「調べる習慣」、そして「調べた内容を何か(既知の情報)につなげる習慣」を持つように心掛けておいた方が良いです。

【質問28】試験勉強はいつぐらいから始めたら良いですか?

毎回の授業の後、関連する章末問題と演習を1~3問解くことをオススメします。わからなかったら、どのページに説明が書いてありそうかだけ、メモしておく。心に余裕があるときにメモの部分を読んで、分かった気になっておく。んで、直前に問題解いてみる。

全てを試験前に詰めて勉強するのも、ある意味、青春の思い出としてはありだと思うのですが、こういう「基礎知識+ルール→パズル」的な問題の場合、直前の余裕のない状況では、「目についたところ(基礎知識)の暗記」だけで終わってしまうと落単に直結しかねないです。

【質問29】インターンシップのエントリーシートの書き方(コツ)とかありますか?

エントリーシートの書き方に正解はないと思います。でも、不正解(書かない方が良いこと,ダメな書き方)はあると思います。インターンシップのトピックに貼り付けているPDFを参考にしてください。

大事なのは「思いやり」です。読み手側になったつもりで、何が知りたいか、どう感じるかを考えながら書くと良いでしょう。

【質問30】課題の回答って読んでますか?

70名分くらいあるので、すぐには読んでません。自由記述欄は優先的に読んでて、それに対する回答のみ早めに出しています。個人的な質問や相談に関してはSlackの方で応対しています。

あと、特に書くことが無いときに「特になし」とかいう感じのことは書かなくていいと思います。データをチェックする側の立場で考えると、特にないのに「何か書いてる?」と思って見てしまいます。就活やアンケートの時に注意した方が良いです。

【質問31】授業を受けたときは分かった気になってるんですが…実際にあとで問題を解こうと思うとほとんど解けません。なにか助言がほしいです。

「あとから」というのが、どのくらい後からなのかによりますが… 基本的に授業を意味あるモノとして残したいなら、終了直後に1問だけでも解いて新たに得た知識を「使った」方が良いです。1日後とかだったら、ほぼ忘れてます。聞いたこと(しかも、初見・初聞)を1日以上保有できるなら、凄い優秀な脳力を持っているので、そもそもこういう質問をする状態にならないでしょう?

なので、その日のうちにちょっとだけ見直して、使ってみるって行為をしないのであれば、授業を受けることにほぼ意味はありません。

【質問32】というわけではないんですが…

この授業の時間を他のことに使うという選択を、考えたうえで行ってくれてる人が少なからずいることに喜ばしく思います! ぜひ、漫然と授業を受けて、そのあと放置するくらいだったら、なにか「自分にとって意味があること」を考えて「実行する」時間にしてください。

ただ…その時間分はどこかで勉強時間を確保してくださいね。単位が取れるほどの習熟度に達するかどうかは別問題なので!

【質問33】有機化学の時みたいにSlackのメッセージを読んだ後、リアクションした方が良いですか?

リアクションがあったら、確認している人がどのくらいいるのかわかるので良いですね。でも、強制はしません。

【質問34】小テストがオンラインになる可能性はありますか?

あるかもしれないですね。もしそうなったら、小テストも結構難しくなると思いますよ。がんばれ~

5月25日

【質問35】聞いたときには分かった気になるんですが、回を重ねるごとに「?」となる説明が増えていきます。何が分かってなくて、何が分かってるか…も分かりません。

それは一番危険ですね!そういう場合は対処の考え方が間違ってることが多いです。

1.教科書やノートを掻い摘んで理解しようとしてない?

「重要なところだけ、やれば(覚えれば)いいや」って考えてませんか?

有機化学とか物理化学とか、「規則性(世界のルール・原則)」を基に考えを構築していく学問で、ルールだけを掻い摘んで覚えるとか無理です。

その規則性の成り立ちと組み合わせ方、何を意味しているのか、を丁寧に根気強く理解して、覚えて、使っていかないとダメです。

わからない人こそ、教科書を1から、順番に読んでいくべきです。時間を作ってください。

「これだけやってりゃ、とりあえず切り抜けれる」を繰り返してるうちに【思考停止(脳死)人間】や【自分で動けない奴隷】や【応用できない消耗品】にまっしぐらです。

まぁ、それはそれで世界にとっては都合が良いのかもしれないですが。

2.ノート・配布資料だけ見直せばいいと思ってない

授業でやってる内容は「教科書を読んでたら、ここの部分のイメージがわかりにくいかな?」ってところをピックアップしてるだけです。

基本は、教科書くらいは読むことを想定しています。

配布資料とノートだけで、分かった気になっても、大切なことはその外にもっとあることを忘れないでください。

そして、その周りのことも理解していることを前提に次の授業は進んでいきます。

3.独りで勉強してない?

独りで立ち向かって得られる結果は…受験期に嫌というほど理解したんじゃないんですか?

何のために大学にきたんですか? 自分だけで解決できないときに、相談できる友人だったり、情報交換のために必要なスキルを磨くためなんじゃないの?

当然、「自分一人で理解しようとする」意志は大切です!でも、分からなかったら、友人と一緒に取り組む方が良いんじゃないの?

基礎ゼミのメンバーや化学実験の実験台のメンバーで連絡取り合ったりしてないの? もう、後の祭りか… でも諦めないでほしいですね。

この学年って、化学実験の時に話しましたっけ?「集団的クズ完成理論」…どうだっけ。。。

【質問36】学科教員で「この人とは友好関係を築いた方が良い」という人いますか!?

すげーこと聞くなw 正解は「なるべく多くの教員」ですね。学生が思ってる以上に、教員間で「いい学生/ヤバい学生」の情報は共有されていると考えてください。

1人に好印象を持たれたら、その情報は伝播してて、もし他の教員にも正しく接したときに「ぁ、前情報通りだ!」ってなります。

で、手っ取り早く「良い印象」を与える方法は、「学生実習で、実習内容を素直に楽しむ(フリをするw)」ことと「授業で素朴に疑問に思ったことを質問する」ことです。

これは、フリでもいいです。フリをしてるうちに本当に楽しくなって来たりするものです。

あと、教員に友好的であることは、他にも良いことがあるかもしれないです。例えば、大体、学生時代の苦手科目ってその教員の印象にも左右されませんか?嫌いな教員を増やせば、嫌いな科目も増えてしまって良いことないです。心の障壁は少ないにこしたことはないし、本人の心持次第でなくせます。

まぁ、学生の内は八方美人に見えるくらい、周りの人や周りの物事に対して肯定的・好意的な方が、多くの物事を素直に取り入れることができて成長が早いのでは? まぁ、“考えなし”に受け入れるのは思考停止してるからダメだと思うけど。

【質問37】教職の授業で「理科を学ぶ意義は論理的思考力を養うためにある。」と習ったのですが、本当にそう?そうは思えない人たちが理科を学ぶ理工にいっぱいいる気がするけど…

それって本当に教職の見解なんかな?w すごい建前的なもんに感じるけど?意義を説明したり考えたりするのが面倒臭いから言っただけじゃない?

そもそも意義は、自分で勝手に決めればいいことだと思うし、自分で見つけるべきものだとも思うし。

「意義を見出すのは自由だ」って教えてあげれる教員になってくださいw

個人的には、「理科を学ぶ」ってのは、単に「当たり前だと思ってたことが、当たり前でない(規則性やルールがある)ことを知る」ことだけだと思う。

なぜ「規則性」がその「現象(当たり前)」に繋がってるのか・いきつくのかを、理解しようとする過程で、色んな他の例や規則性を組み合わせるので、論理的思考が副次的に身に着くだけじゃないの?

知れることを単に「覚える事」と解釈してる人は、そこから「なぜ」とは思わないだろうから、論理的思考もなにも…そもそも思考してない。その結果が、周りの人たちなんじゃない?

100年前や200年前の人が大金や多くの時間をかけても知り得なかった「目の前の当たり前」を引き起こす「なぜ(規則)」が、ものの10年程度でほぼ苦労なく知れるという今の学生のズルさw

規則性がどんどん見えてくるようになったら、それを使った新しい工夫や創造が可能になるので、より高度な遊び(パズル)が楽しめるようになる。そこまで実感できるように教えてほしいよな!

あと、今の学校の理科って「わかってることがこんなにあるんだ!」って感じ出し過ぎじゃない?糞だと思う。

もう世の中のほとんどのことがわかってんだ…って感じで教えられても「じゃあ、もう俺らの入り込む余地ないわ」って短絡的な人ほどそうなるでしょ。

答えが分かってることばっかだったら、だったら答えを見れば誰でもわかんだろってなるわ~。やる気もなくなるわ。そもそも、不思議感を演出できない奴が教壇に立つなよwww

当たり前っぽい事でも、教員でさえ「これも知らねーんだ。わかってないんだ。」ってもっと出しても良い気がする。

そしたら、もうちょい、「じゃあ、俺が!」って人が出てきそうな気がするけど。あと、それを理解するために「この分野が必要」ってのも教えれるし。 …と、思ったけど、今の時代、教員も学生も「心に余裕」がないんだw 許してくれw

なにか「学ぶ」に対するヒントが欲しかったら、「寄生獣」とか「魔女」をオススメするよ!

【質問38】「したいこと」がわからない。どうやって見つかるもんなんでしょうか?

大学に入って「したいこと」を見つけよう…と、「調べること・考えること・選択すること」を先延ばしにしてる人は結構いるんじゃないかな?

ちなみに、漫然と生きてたら、(本人が幻想してるような“崇高な”)「やりたいこと」なんて見つからないと思いますよ。

だって、普通に今の生活を続けてる限り、特に困ってることや不満なんてないでしょ? 「やりたいこと」は、何か自分に足りないモノやできないコトを認識して初めて生じると思います。ほんとうにやりたいことを見つけたいなら、どんどん新しいことやしんどそうなことに挑戦しないといけないでしょうね。それを楽しめるようになった時に、気付いたら「あるかも」…みたいなもんなのでは?

6月2日

【質問39】「わかりやすく」話すうえで何か注意している事や大切にしている事、また説得力のある説明をする際に心がけていることはありますか?

「わかりやすい」というのは、ある程度主観的なことなので、狙うのは難しいですよね。集団全員に「わかりやすい」というのは無理だと考えています。

それでも一応、僕が意識してるのは以下の感じ?

1.ターゲット(聞いてもらう対象)を決める。

2.ターゲットにとって、「既知+新たに教えること」で話す。できれば「既知50%程度」にする。

3.ターゲット層が興味を持ちそうなことを調査する。(アンケートなど?)

4.興味を持ちそうなことと新規の知識(教えること)をつなぐ「あいだ」の話も入れる。

5.自分がターゲット層だったころ、どんな風に考え、何をわかりやすいと思ったか思い出す。

6.ターゲットにとって得になることを考える。(気付かれないように/気付かれるように、取り入れるかはどっちでもOK)

7.聴衆(ターゲット以外も含む)を観察して楽しむ。

ターゲットを絞るのは大事です。僕の場合、「教科書をちらほら読んでて、たまに授業内容を見返す心の余裕がある人」にしてるかな。

大学だと、暗黙の了解でしょーもねーやつらを切り捨てれますが…

もし、中学生などのちゃんと教えてもらう権利がある人たちには、「こういう人をターゲットに話している」と明確にしてあげるのも良いかも。

「権利持ってんだから、わかりやすく教えろ」って当然のような態度をとってくる奴には、権利は「最低限の準備(礼儀)」なしに得られないことを示しておいた方が良いと思う。世の中そんなもんだし。

既知の情報が入らないと、人は「わかった!」とは思わないのです(馬鹿ですよねw)。

多くの人にとって「わかった!」というのは「(自分が)知ってたことに“気付いた”!」なので。複雑なところを分かってもらおうと思ったら、その複雑を成立させている「単純(基礎)」を死ぬほど反復させて覚えさせるしかないかな。

そういう意味で、ターゲットを絞らないと「既知(基準)」がどの辺にあるのか定まらないので難しいです。

ターゲットがどういう興味を持ってるかは、対面であれば、話の内容によって全体がどういう雰囲気になるかで測れます。オンライン授業(ビデオ無し)の場合、それが難しいので、アンケートで測るのが良いかな。アンケートは緩急軽重つけると、見えるものが違うので試してみる。アンケート回答は回答者ブラインドで見ると全体が見えてくるかも(僕の場合は、個人的な質問してる人以外は誰が書いたか分からない形にして読んでる)。

全体の雰囲気に合わせて、授業でのアタリ(プレッシャー)の強弱を決めてます。アタリが強いほど、印象には残るので学生には良いのかもだけど、ストレスを抱えた集団に強くいっても、反れる人間が増えるし危険なんで。

自分がどうだったかを思い出すのもすごく大事です。良かった・悪かったではなく、どういう感情を持ってたかの方が大事かも。大体の人間は同じようなもんなので、かつての自分の感じ方も参考になるはず。昔の自分のノートやテストなどあると良いですね。今のアンケート回答とかも残しておくべきです。

ちなみに、成長してもだいたい変わりません。既知・思い込みが増えるだけで、根本は変わらないので、「思い込み」さえ客観的に排除できるなら、だいたい対象の気持ちもわかるはずです。

あとは、やっぱり「いろいろと試す」こと。「だいたい同じ」と言いつつ、やっぱり色は違ってくるので、実験と同じで、なんかアクションしてみて、リアクションを見て楽しむ姿勢が良いと思う。リアクションがない集団だと凄い困るので、リアクションできるように促してあげる(最初は強制になりそうだけど)のが良いかもしれないです。

ターゲット層に入ってこれない人には、個別で対応するしかない。

大学だったら、「希望者」だけでいいんだけど… 義務教育レベルだと、取捨選択するのは賛否ありそうなんで難しい。こちらから声掛けしてあげなければならないかも。「アクション/リアクション」が必要なゲーム的課題を考えてあげるのも良いと思う。

僕自身は、中→高→大と、まともに授業に“参加した”ことはほとんどないから。上記は参考程度で。

結局は、学生本人の「興味を持つ意志(クセ・習慣)」が大事なんだと思う。周りの奴らで授業を活かせてた人たちはそんな人たち。そういう力をつけさせてあげるように授業を考えれたら良いんだけどねw まぁ、僕には無理ですw

6月8日

【質問40】対面が再開されたら座席は変わりますか?

初回で希望を取ったよね?それに合わせて座席変更する予定です。

【質問41】(実習などで)グループワークが苦痛です。オンラインでの対話も怖いし、沈黙はもっと怖いし…。

それはヤバいですね。グループワークをちゃんと成立させることができなかったら、本当に実習の意味がなくなりますね(^-^;)

でも、一部の状況の酷さは方々から聞いてます。。。

オンラインに関わらずグループワークをするときに次の3点を意識してはどうでしょうか?:

1.ニコニコRPG(役割分担・役割を演じる)を徹底する。

2.相手の反応をしっかり観察する。声掛けを待ってそうな人を見つける。

3.相手のアクションに、丁寧にリアクションする。

相手が分からないから怖いし、“自分”を出して無視されるから怖いので… お互いに役割を決めて、徹底して“演じる”ことに注力してはどうでしょうか?

アクションもリアクションも人任せにしない。役割に沿って自律行動してください。 だいたいコミュニケーション能力が(一見)ありそうな人は、演じてる派が多い気がします。

自分が「こうありたい」と思うキャラを演じればいいんです。 まぁ、簡単に言えば“笑顔で話を振って、返しに笑顔で反応してあげる(役を演じる)”だけで良いんですよ。

「何を話しかけたら良いかわからない」人は、ググったら?w 「初対面 話しかける 話題 無難」とかで。 まずは、役割や台詞をテンプレート化して、覚えて…やってるうちに自然とできるようになるもんなんじゃない?

今までの生活の習慣がそういうもんでしょ? 割り切ってできない人は、もはや何も得られないでしょうね。 賛同できる人だけでやったら良いんじゃない?

【質問42】ビデオ/マイクONでのグループワークがストレスです。

うん。だと思ったから、突然決行してみました。文句や不満が爆発して一揆が起きたら嫌だな~とか思ってました(°ぺ)

質問41とほぼ一緒ですが、そもそも「何かできるようになるまでの過程」、つまり「できないこと・苦手なことをやってるとき」は、ストレスを感じるものです。

ストレスを感じない作業をやってるときは、なにも得ることはないし、成長もしてないんでしょうね。 学習は“慣れ”ですよ!ストレスを伴うことをストレスが軽減するまで反復してみてください。

【質問43】緊急事態宣言が解除されたら、対面授業は強制ですか?

さぁ…(°-°;)ワカンネ。大学の指示に従うんじゃない? 学生も教員も大学の方針に振り回されるし、大学も国の方針に振り回されるし、国も民衆の意見に振り回されるし… あれ、振り回す側が一周したぞw

どうなるんだろうね。 まぁ、生物有機化学は出席必須の授業じゃないし、対面授業にするんじゃない?受けたかったら自由に来てくれたらいいよ。

6月15日

【質問44】先生は対面で講義をやるのとオンラインで講義をやるののどちらがいいですか?

俄然、オンラインの方が楽です。オンラインは移動もないし、座ってできるし、板書もないし、解説も楽だし、とにかく、一度準備したら楽です。辛うじて、対面の方は板書がダイエットにはなるからそこが良いですね。

ただ、学生にとっては、対面の方が圧倒的に良いと思います。去年半分をオンラインにしてみて… 観察学習を奪い取ると本当に良くないんだな… と実感しています。特にまだ自律する能力が低い人には。

分らないとき、すぐに横の人に聞ける;周りがどのくらい分かってるか見れる;周りがどういう風にまとめてるか見れる;自分がサボってるのを見られる;自分が分かってないことを知られる…とか、

興味がない内容に対しては、そういうストレスがあって初めて学習が成り立つんだと思います。

【質問45】必修とかの授業って、授業でて提出物出したら単位取れるもんなんですか?

そうだったらいいのにね!

【質問46】就職ガイダンスや説明会って、多くがビデオ/マイクONだったりするんですか?(だったら参加したくない系)

ぉぃぉぃ…大丈夫か?(^-^;) 同じようなこと言ってる奴、結構いたけど…。 逃げ続けた先に待ち受けてるのは、後悔と絶望だけだと思うぞw

ちなみに、若くて元気なときにストレスに晒されて試行錯誤しないと、ストレス対処能力(≠ストレス耐性)を磨けないぞ?

年取って、柔軟性がなくなってからだと、適応できずに淘汰されるしかないから。 まず、なにが嫌なのかしっかり考えて、分析して、克服する方法を見出せよ。

まぁ、あとは…誰もお前みたいな塵を凝視したりしねぇから気にせずONにしとけよw

【質問47】やらなきゃならないこと(課題とか)が多過ぎて、モチベーションがついていきません。

良いことに気付きましたね!「モチベーション上げてこ!」っとか、気軽にいうヤツ、「他人事だと思って…う●こやろぉが」って思っちゃいますよね。

何かを成し遂げるのに本当に大切なのは「やりたい・やりたくない」というモチベーションの有無じゃなくて、「やる」習慣です。まずはこなす習慣をつけれるか?それが5月いっぱいを乗り切れるかと言った理由です。

やる習慣を身につけた後は… 漫画「岳」(石塚真一)のセリフですが「人生は、楽しいことが半分、悲しいことも半分。どっちを大きくするか(どっちを多く感じるか)は自分で決めるんだよ」ということです。

やることにポジティブな意義をつけるか、ネガティブにとらえるかは、自分で決めたら良いです。習慣化さえできてたら、どちらにしても直近の結果には影響しないはずです。

※漫画はアカデミックシアターで借りれます。タダで借りれるのに利用しないなんて…馬鹿のやることです。

※リンク≫モチベーションに支配されないために

【質問48】2年次以降の専門科目って、どれも生物有機化学並みに大変なんでしょうか?不安です。

逆に聞くけど、楽勝の科目ばっかりだったとして、それって何か気付くことあんの? 大学って、わけわかんないことに対処する“自分なりの対処法”を見つけるために来てるのに…そもそも波風(ストレス)がないような出来事ばっかだったら、なにしに来てんだよw 不安に思うだけじゃなく、それに対処する行動に移してください。結果はどうあれ、それで意味はあるから。

【質問49】勉強についていけてなくて、本気で勉強に向き合ってるんですが…時間がいくらあっても足りません。

うん。それな。独りでやってるからじゃない?相談においで。

【質問50】実習や授業でのグループワークでやる課題で、人によって温度差が凄い(アクションしてもリアクションもないなど)。納得いかないこともあるけど、とりあえず、投げ出さず踏みとどまってます。

数名、理不尽な世の中の構造に打ちひしがれてる人がいるみたいですね! 安心しろ。お前らの頑張りは「点数」にはしにくいけど、教員側からは案外見えてる。そして、おそらくどうしようもない奴らのどうしようもないやり口も、案外見えてるもんだよ。多数のクズどもは、少数の踏みとどまってる人のお陰でなんとかなってるのをもっと知った方が良いけど…どうしたら思い知らせれるのかな。。。

まぁ、研究室配属のときとかに、清算されるんじゃない? 見てるとそんな感じです。

【質問51】内容でわからないところが出てきているのですが、初歩的なことでも質問に行っていいですか?質問に行く人は高度なことを聞いているイメージがあり、わからないことの多い奴がいくのは違うのかなとおもっています(自分で何とかしろみたいな)。もう少し気軽に質問に行ってもいいのか、それとももっとよく考えてから行くべきか教えてください。

いったん、質問に行ってみたら良いんじゃないですか?んで、そんときの先生の反応で、その先生がどういう方針か分かると思います。 僕の授業に関してだったら、初歩的なことこそ、納得いかないなら手っ取り早く質問した方が良いんじゃない?と思います。

あと、「高度なことを質問する」とありますが、高度なことって何なんだろう。。。そういうのを考える人は、そもそも質問せずに自分で解決する気がします。教科書は山ほどあるし、情報は色んな所に公開されてますから。

「よく考えてから」というのも、個人差あると思うので、どこまで考えても浅い人もいるから、気にするだけ無駄です。“自分なりに”考えた末、わからなかったら、さっさと行動に移しましょう。行動に失敗・間違いがあったとしても、何もしない待ち姿勢のグズよりましです。

【質問52】ワクチン打つべきだと思いますか?

さぁ…(°-°;) 僕は副反応も含め、すっごい興味があるので打ちますけどw

【質問53】一人暮らしで食生活が乱れまくっています。超簡単に作れる健康的な一品ありますか。

(質問の答えになってないですが)サプリメントが有効です!僕は学生時代ほぼサプリメントで生き延びました。料理は基本面倒臭いので、カレーとかシチューとか丼ものとか、作って「冷凍できるモノ」を探したらいいと思います。あとは、作ってくれる友達や後輩を作るか・・・

【質問54】インターンシップの単位認定は、キャリアセンター主催のものに限られますか?

そんなことないと思う。個人で応募したインターンシップでも従事時間と参加を証明できる資料があれば問題ないと思います。詳しくは教務委員の駒田先生に聞いてみたら?

7月7日

【質問55】小テストの合否って確認することできますか?

これ、昔からすごい気にする人が多いけど…意味ないので合否の公開はしません。

だって、そもそも… 受けた段階で合否大体わかってんじゃないの?不安な時点で無理だろ?? 合否がわかってどうする?ダメだったら諦めるのか?だったら最初にやめとけよw

単に不安から逃れたいからって言うんだけど…

お前、今後も何か行動を起こしたとき合否が出るまでビクビク気にしながら、しかも、結果が出るまで次の行動を起こさずに、呆然と生きてくつもりか?馬鹿か?w

ミスしてるか不安?アホか。だから、何度も細かいミスを気にする機会(ZoomやSlackの表示名)を与えただろ?あんとき、どのくらいできてたんだよ? 普段の自分の在り方を見れば、どのくらいの確率でどうなるかが予想できるだろ? ってか、できないなら…お前、自分の未来をどう見積もってくつもり?

とにかく、自分の在り方も込みで課題や小テストにどのくらい注力して取り組めばクリアできるか?そういうのをすり合わせるのも勉強だからな? 不安になって行動する(小テストがダメな可能性を考えて期末にかけるとか?)なら良いけど、意味もなく不安になって立ち竦むのは、ただの愚か者だ。お前は、そうじゃないだろ?

【質問56】二回目のワクチンがもしテストの日と被っていたら、どうなるんでしょうか?ワクチンを打つ日はちょっとくらいずらせば大丈夫だと思うんですけど。

別に被らせていいんじゃない?「新型コロナの後遺症 vs テスト+副反応(副反応というか本来の反応なんだろうけどw)」で天秤にかけたら、圧倒的にワクチン打った方が良いだろw

科目によっては、副反応によって熱が出たときの配慮してくれるんじゃない? ワクチン接種の予約画面と実際のワクチン接種の証明書があれば、ワクチン打ったことは示せるし、事情は話せるんじゃない?

ただ、あとは、日ごろの行いだよねw こういうとき、出席とか課題に取り組んできた姿勢が心情的に影響すると思う。点数に反映されないバイアスって蓄積するもんだからね…

当然、そういうの(戦略的に)考えながら、生きてるよね?

【質問57】「質問に対する回答」色んなことに答えてて凄いですね。何でですか?

まぁ…しょうもないのから、なにから。今回はとりあえず答えれるだけ答える方針で行きました(笑)

でも、正直だいたい回答で言ってることは同じなんじゃないかな? 3つくらいしか柱がない気がします。

で、なんで答えてるかって?

1つは、贖罪?w 去年の1年生の失敗があっての今年の化学実験があるので、その感謝の気持ちでしょうかw 昨年の化学実験は、ちょっと遠慮し過ぎました。オンライン授業がちゃんと質を保ててるか分からない引け目もあって、大分対応に妥協してしまったせいで…「実感」してもらわなければならなかった「事実」の半分も体験してもらえなかった気がします。

あまりにも初めてのことが多かったので、僕としたことが… 想像力を欠いてました。画面の向こうで何が起きてしまっているかw、十分に考えれてなかったです。画面越しに何を起こせるかもアイディア不足でしたね。もっと適度にストレス(オンライン授業特有のストレスじゃなくてねw)を与えれる方法を考えるべきでしたね♪

その結果として、それ以降の実習にまで、ダメージが広がるとかw そのせいで学年の印象が悪くなりつつあるのは申し訳なかったかなw まぁ、僕だけのせいじゃないけどwwwこっから頑張れやw

2つ目は… まあ、だいたいいつも学生は同じような事で悩んでたりするから、一度回答を書いとけば、あとはコピペですよ(^-^*) だから、無駄にはならないし~。

「島本先生、なんだかんだで学生想い」説を書いてくれてる人がいましたが… そういう説は大いに広めてくださいw ただ、社会奉仕実習の導入講義でもいつも言ってるんですが、僕が、「誰かの為に」”だけ”を目的に何かやることはほぼ無いです。複数の意味を込めれるときしか行動に移さないです。

こういう回答だって、ちょっと思いつく目的だけでも、「1.単純に学生のため;2.教育用の素材(来年以降も使えるQ&A素材);3.ちょっとでもマトモな思考回路の学生を増やして、1-2年後に研究室にクズが入ってくるリスクを下げる(自分の為に);4.面白そうな奴を見つける」とか、色々ある。

話がわけわかんない方向に行ったので、まぁそれは良いとして。 要は、何かをするときに(自分なりに)”意味”を沢山込めとけば、周り周って(つながって)自分の為になるだろってことです。

【質問58】アルバイトは色んな種類を経験してするべきなのか、1つを長く続けるべきなのか、どちらの方がよいのでしょうか?

それなら、1つは長く続けるバイト、もう1つは短期集中の派遣でって2つやれば? 「経験の為のバイト」をするくらいなら、漫画読んだり、安く遊ぶ計画を立てる方が意味ある気がするけどw

誰でもできる作業を誰もがやるようにやったところで、それが面白い経験なのか?何のために今の学生という貴重な時間を切り売りしてるの?そこははっきりさせといた方が良いと思うよ?

まぁ、リーズナブル(?)な賃金でみんなのために働いてくれて、世の中はバイトのお陰で回ってると思うから…感謝しかないけどw まぁ、煮詰まってるなら、相談に来たら?w

【質問59】聞き上手か話し上手、どちらの方が良いと思われますか?

親しい間柄には「聞き上手」、そんなに親しくない状態で交流するのを強いられている相手には「話し上手」と…使い分けるのが良いのでは?

人は、慣れてる人には「語りたい」「聞いてほしい」「認めてほしい」もんだからね。聞いてあげたらいい気分になるんじゃない? で、大体の人は慣れてない(あんまり知らない)人と話すのは困るでしょ?間が持たないし。そういう人には「勝手に話しててほしい」、で、ついでに面白ければなお良い。なんじゃない?

以上、59件